埼玉県八潮市で県道が陥没し、走行中のトラックが転落する道路陥没による事故が発生しました。

道路陥没によって、地中のガス管が破裂する恐れがあるとして、周辺住民が避難する等、人々の生活に大きな影響を与えています。

道路陥没には前兆がなく、突然穴がぽっかりと開いてしまうことがほとんどとされており、未然に防ぐのが容易ではないとされています。

もこ丑

もこ丑道路陥没はインフラの老朽化が影響を与えていることが多いみたい

なぜ道路陥没が起こるのか、どうして未然に防ぐのが難しいのか、点検の方法等はどうなっているのか疑問に感じたため本記事では簡単にその内容をまとめました。私たちの身の回りでも起こる可能性がある道路陥没。その内容を知って何かできることはないのか考えていきます!

道路陥没の発生件数とメカニズム

道路陥没のメカニズム

主に道路に設置された側溝や配管 等の人口の構造物が経年劣化などにより 破損し、周辺の土砂が流れ出ること で、道路内に空洞が発生することで道路の陥没が起こるとされています。

側溝や地中に設置された上下水道の配管等は、時と共に劣化していきます。また、何十年も雨風にさらされたり、地震などでダメージが蓄積されることで、破損をしてしまったり劣化が早まったりしてしまいます。

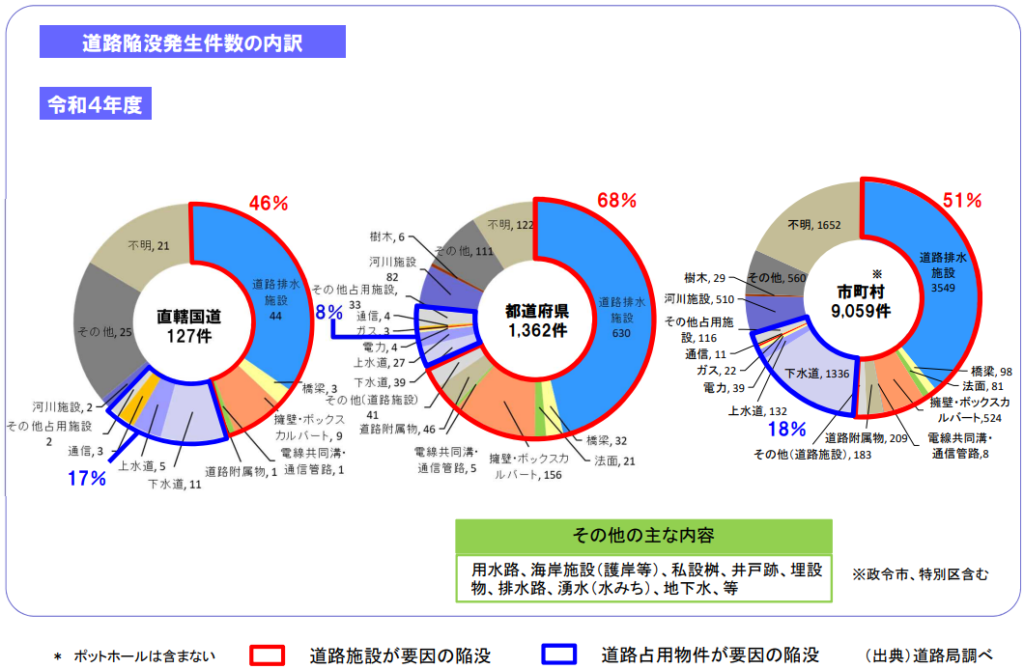

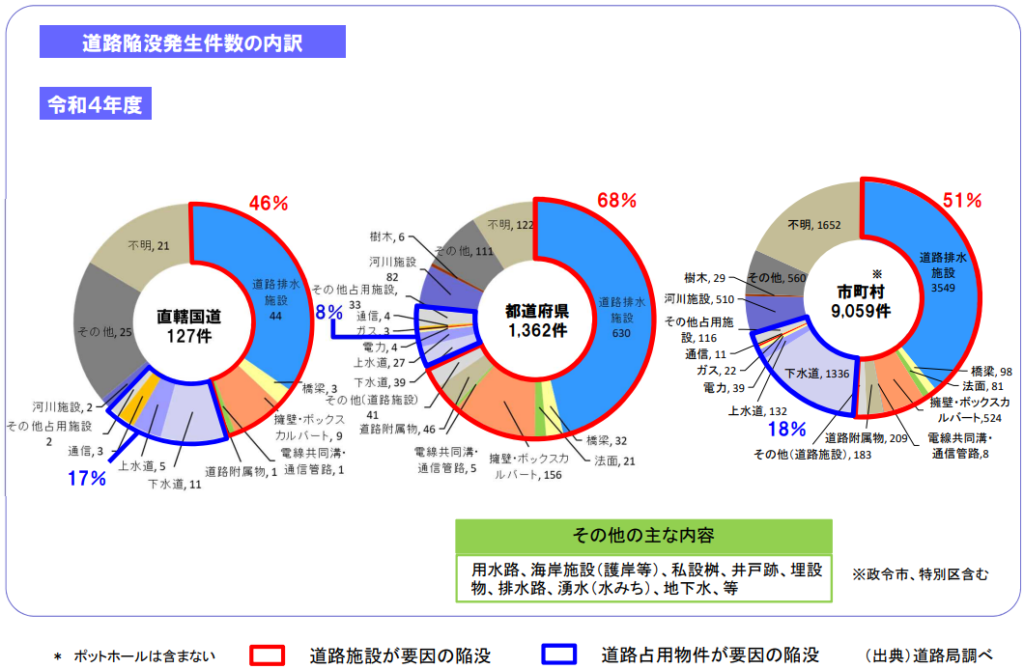

年間発生件数とその原因の内訳

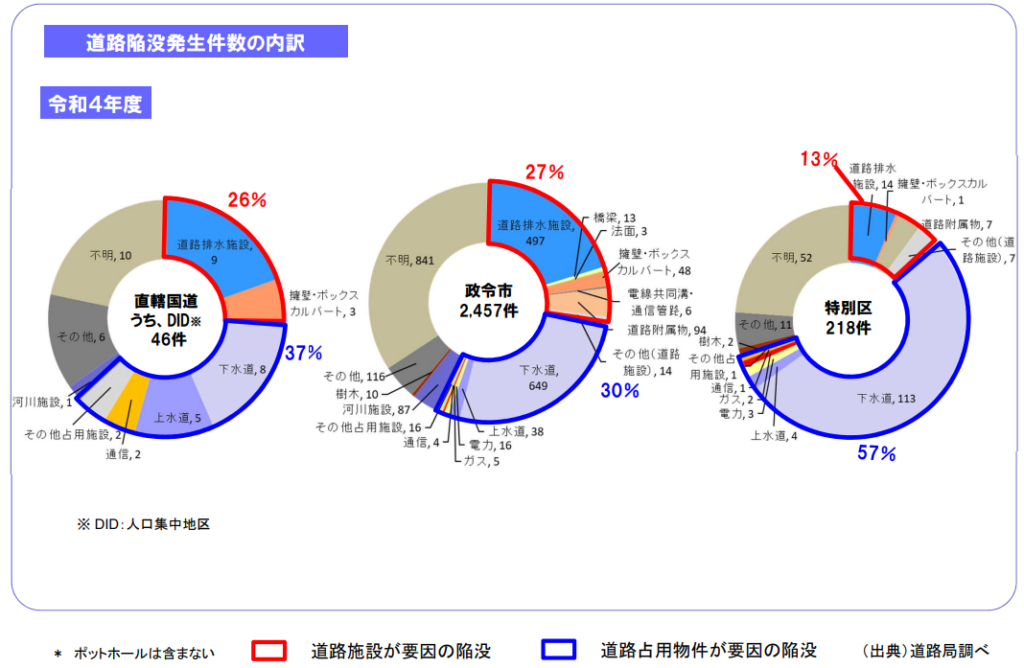

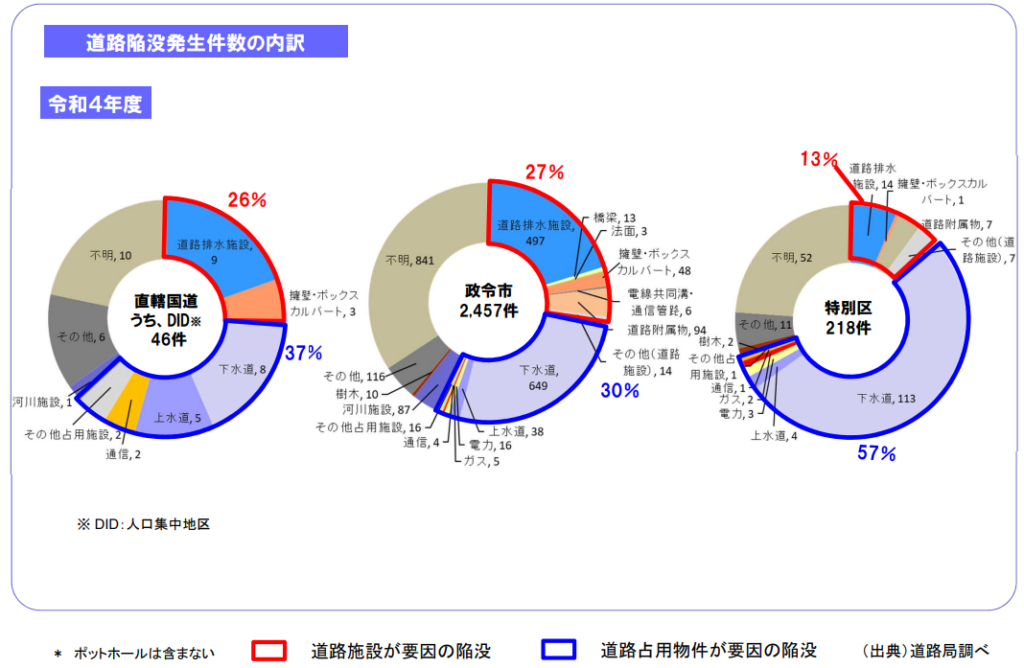

令和4年度の道路陥没の発生件数と、その内訳が道路局の情報でまとまっていたため、下に記載していきます。

日本での年間発生件数

日本では年間で約2,600件ほど道路陥没の事故が発生しています。

小さいものを合わせると1万件を超えるとされており、道路のインフラ整備は大きな問題となりつつあります。

道路の排水設備が原因で道路陥没の事故が発生していることが多く、なっており、次いで上下水道や電力・ガスの地中の配管設備によって道路陥没が引き起こされる原因となっているようです。

人口が集中する都市部は生活インフラが道路陥没の原因となっている

道路陥没が起こる原因として、都市部では特に生活インフラに関わる部分が道路陥没の主な原因となっています。

全体件数の3割~5割を占めていることが分かります。

原因が不明となっている件数も多く、様々な事象が絡み合って道路陥没が引き起こされていることが分かります。

道路陥没への対応と対策

道路陥没は突然発生し、未然に防ぐのは困難となっています。

なぜ未然に防ぐのは困難なのか、その理由と自治体が行っている対策や課題を簡単にまとめました。

道路陥没が未然に防げない理由

道路陥没が未然に防げない理由としては、主に3つあると考えられています。

インフラ管理の優先順位付けが難しい

日本の道路は山や川が多く、多くの橋やトンネルなどといったインフラを管理する必要があります。

加えて、台風や大雨、地震といった自然災害も多く、一度被害が起こると修繕には時間と費用が多くかかることになります。

同時に災害が起こった場合、優先されるのは目に見えるものが優先されがちになってしまいます。

道路陥没は、目に見えない地下構造物のため、どれだけ劣化しているのかがぱっと見で分かりにくくどうしてもインフラ整備の優先度が低くなってしまいがちになっているのが現状となっています。

目に見えない地下の問題が道路陥没に関わるため、インフラ整備として十分に気を付けないと発見が遅れがちになってしまうようです

道路の下のインフラが複雑に絡み合いすぎている

日本の道路の下には、上下水道管や電線・ガス管といった生活に必要なインフラが私たちの想像以上に複雑に絡み合っています。インフラ整備で地中に埋め込まれた管が老朽化して地中に空洞が出来たり、地下水等によって地盤が沈下したりすることで、道路陥没のリスクがどんどんと上がっていきます。

リスクに対応するには定期的な点検や予防・保全が不可欠ですが、予算や人材不足によってすべてに手が回らない状態となっています。

インフラ発達は便利になる一方で、修繕・保全のリスクが多く伴うわけですね

地方自治体の財政難の深刻化による後手の対応

国が管理する道路等は、点検・修繕に多額の整備費を投じることができるため、比較的陥没が発生するリスクは低くなっています。ですが、地方自治体ではそうはいかないのが現状となっているようです。

地方自治体の財政難が深刻化することで、道路インフラの維持管理に十分な予算を回すことが出来ず、十分な点検や修繕が行われにくくなっています。点検と修繕が十分でなくなった箇所から、陥没が発生して初めて問題となり、そして修繕に多額の費用がかかります。

簡単にまとめると以下の通りになります。

① 財政難で点検・修繕が十分に行われない

② 道路陥没の事故が発生

③ 道路陥没の修繕費に費用がかかりさらに財政難に

→①へ戻る

対応が後手に回ることでさらに他の箇所の対応が遅れて、更に困難に陥ってしまうといった状態になってしまっているのが地方自治体の現状となっています。

対応が後手に回ることで、悪循環が生み出されているのが現状となっています

地方自治体・国の対応と対策

日本の地下には、下水道管だけでも地球11周分以上に相当する合計46万キロメートルが埋まっており、そのうち老朽化したものは全国で10万カ所以上あると言われています。そのため、どこで陥没事故が起こっても不思議でないのが現在の現状となっています。

そんな中で、地方自治体や国はどのような点検方策を行っているのか簡単にまとめました。

点検方法の充実

道路陥没の主な原因は地中に空洞ができてしまい、土砂が流れ出てしまうことにあります。

そのため、地中の空洞をいかに早く見つけることができるかが、対策のカギとなっています。

・電磁波レーダーを搭載した専用車両による路面下空洞探査

・地盤をボーリング調査で検査し、インフラ整備方法を検討

・上下水道管の中身を水中ロボットで管内調査

・劣化した配管などの入れ替え工事の実施

実際に行われている事例を簡単にまとめると上記の通りになります。

点検や整備をしていますが、それでも費用や人材の不足によって十分な調査が足りず、どうしても道路陥没事故が起こってしまいがちになっているようです。

インフラ整備へのIT技術の活用

調査する人手不足を解消するため、インフラ整備及び点検についてIT技術の活用に注目が集まっており、少しずつではありますが、現場で活用が行われているようです。

・ドローンを使用した道路や橋の点検の実施

・AIに過去データを分析させて劣化の進行を予測し、適切な補修計画を立案する

・地盤に対して3Dスキャンを行い、地盤を3次元で確認し地盤内部の隠れたリスクを発見する

上記にあげたのは一例にすぎませんが、実際に現場で既に使用されているようです。

ですが、先進的な技術は従来の点検方法と比較してもまだまだコスト面で問題があり、今度の普及によってコスト面を解消していく必要があるという問題を抱えているようです。

道路に異変があれば道路緊急ダイヤル「#9910」に連絡

道路陥没に対しては私たちにできることは本当に限られています。

道路陥没は突然発生しますが、予兆として道路がひび割れていたり、路面がガタついていたりなど、道路が整っていない状態であることがほとんどのようです。

そういった事例に遭遇した場合は、24時間受付無料の道路緊急ダイヤル「#9910」に連絡をしましょう。

道路異常の「110番」的な立ち位置が道路緊急ダイヤル「#9910」となっています。

道路を適切に維持管理するための情報取集を目的としているため、確実に修繕や補修が行われるとは限りませんが、こうした通報がいつか起こる道路陥没を防ぐことになるかもしれません。

社会に生きる一人の人間として、気になることがあれば連絡できると良いでしょう。

令和6年3月29日からはLINEアプリでも通報をすることができるようになったようです。

まとめ

・日本での道路陥没で管路施設だけでも年間で約2,600件発生している

・道路の下に空洞ができることで、道路の陥没が起こる

・インフラ整備が今後の課題で点検方法にITを活用する方法がある

道路も人工物であるため、経年劣化や老朽化は免れません。

私たち一人一人がインフラが重要であることを理解し、予防をするための投資をすることも大切なこととなります。

新しい技術革新と維持管理の重要性を掛け合わせてより良い社会にできるように意識からでも問題を考えていけたらいいと思います!

<関連記事はこちらから>